人事評価をやめるべき?!~話題のノーレイティングに関する誤解とSLII®

欧米企業におけるノーレイティングの台頭

筆者は、時々、企業から「今までマネジャーに何の研修もしてこなかったので、何かやりたいと思うのだが、何がよいだろう?」と相談されることがあるが、そんなときは必ず「パフォーマンスマネジメント研修」と答えている。パフォーマンスマネジメント(業績管理)は、マネジャーたるものにとって、最も基本的かつ重要な責務だからだ。パフォーマンスマネジメントの制度ややり方は企業によって異なるが、以下の3点はほぼ共通している。

・期初に上司と部下で話し合い、目標設定する

・期中に部下の目標達成に向けて、上司は部下を指導する

・期末に目標達成度合いを確認し、業績面ならびに行動面の評価結果を上司から部下に伝える

これだけのことでありながら、これをきちんと行うのは実際には容易ではなく、形骸化していたり、空回りしたりしている企業は少なくない。それでも、終身雇用や年功序列が色濃く残る日本企業では、暗黙の了解やあうんの呼吸で何とか管理できてきた。しかし、それは外国人社員には通用するはずがなく、いざ組織をグローバル化しようとすると改革は不可欠である。そこで、欧米企業の事例を研究し、本腰を入れたパフォーマンスマネジメントを運用しようという日本企業が増えてきている。

こうして日本企業がやっとパフォーマンスマネジメントに取り組もうとする中、多くの欧米企業はすでに従来のパフォーマンスマネジメント制度に限界を感じ、別の方法を模索している。いわゆる「ノーレイティング(No Rating=評価をしない)」の台頭だ。マーサーの2017年の調査によると、10から15%の企業がレイティングを廃止しているという。

ブランチャード・ジャパンの外資系のお取引先でも、ノーレイティングを導入する企業が続々と出てきている。これはどういう制度なのか簡単に紹介しよう。

ノーレイティングとは

ノーレイティングの一般的な仕組みについて、先述の3点に照らし合わせて説明しよう。

まず、目標設定だが、ノーレイティングを導入しても目標設定はなくならない。ただ、それを年間の目標ではなく、より短期間の目標にしたり、プロジェクトごとの目標にしたりする点が異なる。

そして、目標達成の進捗確認を、上司と部下で期末だけでなく日常的に行う。上司は、期末に過去を振り返って評価する代わりに、期中に、部下が目標を達成できるよう頻繁にフィードバックすることが求められる。また、組織を取り巻く環境変化に伴い、期中に目標を再設定することも可能だ。

そして3点目であるが、ノーレイティングでは、期末に上司が部下をAだのBだのと評価することはしない。したがって、期末面談で「あなたの今期の評価結果はBです」などと部下に伝えることもなくなる。日頃から頻繁にフィードバックを受けているのだから、わかっているはずという前提がある。

では賞与、昇給はどうなるかというと、それは上司の判断に委ねられる。もちろん原資は限られているのだから、上司は何らかの評価をしながら、賞与や昇給を決めている。ただし、それが、「AからEの5段階評価」のような全社的な基準のもとに評価や賞与の配分を決める必要がないということだ。

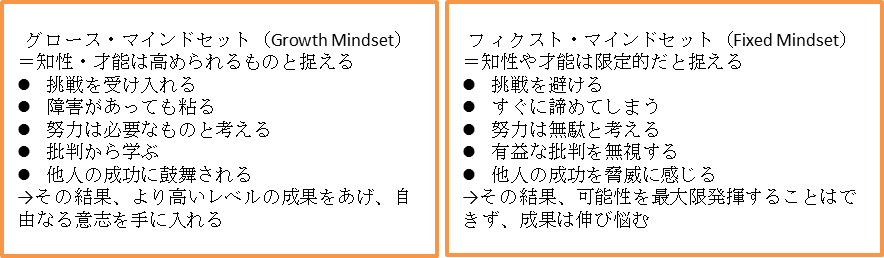

ノーレイティングの狙いとしてよく挙げられているのが、従業員のモチベーション向上とグロース・マインドセット(Growth Mindset)の醸成である。ニューロサイエンス(神経科学)の進展により、レイティングされることは、従業員のモチベーションを下げ、グロース・マインドセットの反対であるフィクスト・マインドセット(Fixed Mindset)を助長してしまうことが明らかになったというのだ。

出所:Carol Dweck著「Mindset: The New Psychology of Success」を基に和訳

SLII®導入から始まったー組織文化の変革と人材育成の実践事例

SLII®を学校組織にどう根づかせたか(尾道学園様事例紹介)学校法人尾道学園は、尾道市にある私立中学・高校で、昭和32年に設立され、まもなく創立70周年を迎える

HRのための「セルフリーダーシップ・チェックリスト」進呈中!

若手社員の「主体性の芽」を引き出すセルフ・リーダーシップ 「最近の若手社員は指示待ちばかりで・・」「どう関われば自発的に動いてくるのか分からない」 HRのみなさ

まず自分をリードする:なぜセルフ・リーダーシップがすべての始まりなのか

成長するのに誰かの許可がいるのでしょうか?誰かの許可を待ってはいませんか?多くの人が、「指示に従う」「期待に応える」「求められたことをこなす」といった力を育てな